原标题:【加快打造内陆地区对外开放新高地——“一带一路”上的山西力量】

从古城走向世界 平遥“两展”架“丝路”金桥

在平遥古城斑驳的城墙上,秋日的阳光正为一场跨越山海的文化对话镀上金边。

以“突破界限、智见未来”为主题的第25届平遥国际摄影大展,将于9月19日如期举行。目前,大展各项工作正在有序推进中。

6月24日,第25届平遥国际摄影大展组委会宣布全球征稿启动,本届大赛特别策划AI生成图像相关展览,释放出传统影像与科技融合的探索信号。

如今,肇始于2001年的平遥国际摄影大展,与2017年启幕的平遥国际电影展携手构成“两展”品牌,成为中国与世界文化接轨的重要舞台。

2024年,“两展”以“廿四光华・新质影像”和“这把泥土”为主题,不仅延续了古城的文化坚守,还在国际化、专业化等方面实现突破,共建“一带一路”蕴含的文化互鉴与合作共赢在此得到生动展现。

这一年,年轻的匈牙利摄影师马尔库什・巴尔纳巴什在平遥古城原棉织厂展区,看到自己拍摄的球门柱系列作品被中国观众围观讨论。于是他想通过不同国家的体育设施与自然环境的关系,探讨人类与空间的共生命题。“平遥让我看到建筑不仅是砖石的堆砌,更是文化的基因。”他指着照片感慨道。

这种文化碰撞在“两展”中已成常态。2024年摄影大展特设“友谊之桥——匈牙利摄影艺术展”,10位匈牙利摄影师用黑白影像展现多瑙河畔的历史与人文;电影展则迎来巴西导演沃尔特・塞勒斯的新作《我仍在此》亚洲首映,这部以南美历史伤痕为背景的影片,在古城的青砖灰瓦间引发关于记忆与重生的共鸣。

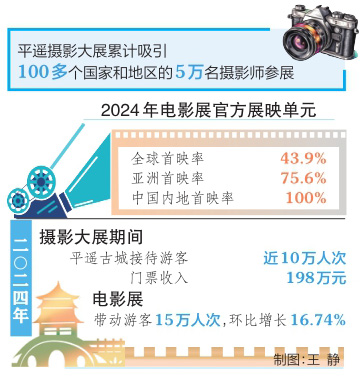

国际化基因处处可见。据统计,摄影大展累计吸引100多个国家和地区的5万名摄影师参展,电影展则成为全球电影人探索东方美学的窗口。2024年电影展官方展映单元全球首映率达43.9%,亚洲首映率75.6%,中国内地首映率100%,这些数字背后是平遥与戛纳、威尼斯等国际电影节的深度联动。

更值得关注的是,平遥与苏州姑苏区签订战略合作协议,通过“姑苏韵平遥情”专展推动文旅融合,这种“古城联动”模式正在复制到“一带一路”共建国家。

创新驱动是核心密码。在平遥县衙展区,首届水下摄影展通过多焦段镜头与数字技术,将深海奇观与古城的历史肌理交织。策展人彭以利介绍,展览不仅呈现海洋生态,更通过AI生成影像探索传统与未来的边界。这种创新在电影展中同样显著——“迁徙计划·从文学到影视”单元推动山西作家作品与海外影视公司合作,让黄土高原的故事走向世界。

学术交流与产业孵化成为另一大特色。摄影大展的“视觉叙事”论坛上,国际专家与中国摄影师探讨AI对影像观看方式的影响;电影展的“平遥创投”单元吸引16个跨国剧本项目,其中巴西导演塞勒斯的作品《我仍在此》通过平遥平台获得亚洲市场关注,最终斩获威尼斯电影节最佳编剧奖。

文化交流带来的经济效应随处可见。2024年摄影大展期间,平遥古城接待游客近10万人次,门票收入198万元;电影展带动游客15万人次,环比增长16.74%。旅拍店、文创店的火爆,让古城居民真切感受到“文化搭台、经济唱戏”的魅力。

产业合作更显深度。摄影展的“平遥影像交易博览会”促成110万元交易额,小米影像等品牌通过平遥特展实现11亿话题播放量;电影展的100余款衍生品销售额突破50万元,路易威登连续4年赞助彰显国际品牌认可。这种“文化+商业”的模式,让平遥从单纯的文化展示地升级为国际艺术消费目的地。

在全球化语境下,平遥“两展”的实践提供了文化输出的新样本。通过国际化策展、技术创新、产业协同,这座千年古城不仅激活了自身的文化基因,更成为“一带一路”共建国家文明对话的重要枢纽。正如晋中市委书记常书铭所言:“平遥‘两展’是晋中对外开放走向世界的精彩舞台,要让晋中文旅品牌擦得更亮、叫得更响、传得更开。”

本报记者李婷婷